Про УЗО сказано много. Но в том-то и проблема. Мне захотелось как-то систематизировать, собрать в одном месте всю информацию, которая относится к этому устройству. В некотором смысле таким сборником является мой блог. Но, как правило, в статьях я рассматриваю какой-то один или два аспекта, качающиеся темы статьи. В этой статье будет максимально полный обзор всех пунктов НТД, которые касаются этого устройства.

УЗО – пожалуй, одно из самых загадочных устройств в электрощитках. Вокруг него ходит много мифов, люди строят свои теории и аргументируют тем, что «у меня опыт 50 лет».

У меня на сайте много статей на эту тему, по тексту и в конце будут ссылки.

Но давайте в статье рассмотрим установку УЗО с точки зрения закона – что говорит нормативно-техническая документация (НТД).

Почти всё, что будет сказано в статье про УЗО (ВДТ), в полной мере относится и к его продвинутой версии “2 в 1” – дифавтомату (АВДТ).

В качестве основных источников НТД предлагаю взять главные документы, которыми пользуются монтажники и проектировщики бытовых электрощитов и электропроводки по всей России:

ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок, 7-е издание). ПУЭ не переиздавались с 2003 года, а по некоторым данным этот сборник правил необязателен к применению. Тем не менее, ПУЭ – основной источник знаний для большинства электриков, а за его неисполнение предусмотрена административная ответственность. Кроме того, ПУЭ остается основным НТД, по которому проверяются знания по электробезопасности, поэтому актуальность его вне сомнений. Поэтому возьмём его за основу.

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) (СП256). Этот Свод Правил регулярно обновляется, последнее изменение к нему вступило в силу в январе 2024 года. СП256 подлежит обязательному применению и входит в список национальных технических регламентов, устанавливающих требования к электроустановкам потребителей и электрооборудованию. УЗО (УДТ) в СП256, кроме отдельных пунктов, посвящен большой раздел – Приложение А.

Современные требования к защите от поражения электрическим током изложены также в ГОСТ Р 50571.4.41— 2022.

Также рекомендую к изучению ГОСТ IEC 61008-1—2020, которому должны соответствовать все УЗО. Все УЗО (ВДТ), которые продаются в России, должны быть сертифицированы на соответствие этому международному стандарту.

Содержание статьи:

УЗО, ВДТ и их терминология

Как обычно, и начну с терминологии. Если вы в теме, то знаете, что аббревиатура «УЗО» – не совсем правильное название, хотя до сих пор применяется в народе и даже в каталогах производителей. Правильно это устройство называть «выключатель дифференциального тока» (ВДТ), как пишут в современных ГОСТах и в сертификатах на эти устройства.

Но поскольку моя статья – для народа, я буду применять народное название. Тем более, что и в ПУЭ используется название «УЗО».

Подробно я рассказал, чем отличается УЗО от ВДТ, а также детально разобрал проблематику этого термина тут: Чем ВДТ отличается от УЗО. И зачем он вообще нужен.

В СП256 приводится другое название – Устройство защитного отключения дифференциального тока (УДТ). Поскольку в статье будут выдержки из разных документов, названия одного и того же устройства могут быть разными.

Объективно смотря на вещи, термин «УЗО» вполне легитимен, он рассматривается в действующем ГОСТ IEC/TR 60755-2017 и относится в том числе и к ВДТ.

Следующий важный термин, с которым постоянно путаница, официально и грамотно называется «номинальный отключающий дифференциальный ток», и обозначается IΔn. Этот параметр определяется в ГОСТ IEC 61008-1—2020, п.5.2.3. Как только его не называют в ПУЭ – утечкой, током срабатывания, номинальным током…

Как правильно называть токи, от которых должно и не должно срабатывать УЗО, я рассказал в этой статье.

Не зря ПУЭ называют «Библией электрика». И настоящую Библию, и ПУЭ каждый может толковать по своему разумению. Но поскольку Библия – основа всех книг, я поступлю таким образом: буду брать последовательно пункты ПУЭ, где упоминается УЗО, и трактовать его, при этом приводя схожие пункты из других, более современных документов.

Моя цель – показать, как эволюционирует наука о безопасности, и как правила становятся всё строже и чётче. Замечу, что если правила звучат по-разному, то исполнять нужно самое новое и самое строгое из них.

Целиком пункты приводить не буду, каждый может ознакомиться с полным текстом самостоятельно. По той же причине не буду давать скриншоты – или верьте мне, или проверяйте сами. Актуальные версии приведенных документов можно скачать в моей подборке документов, книг и файлов на Блоге СамЭлектрик.ру.

Итак, начинаем с начала.

Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1.7.50. (…) Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ (…) следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

УЗО работает как дополнительное средство защиты при прямом прикосновении, когда человек прикасается к токоведущей части, которая в нормальном режиме находится под напряжением.

Классика – гвоздь в розетке.

При косвенном прикосновении УЗО работает как основное средство защиты – когда в результате неисправности напряжение появляется там, где его не должно быть. Об этом говорится в ГОСТ IEC 61008-1—2020 в начале главы 1.

СП256 в п.А.2 и А.3.1 подробно разъясняет, что такое прямое и косвенное прикосновения, и какие защиты при этом нужны. В п.А.1.7 сказаны вообще золотые слова – выжимка принципа действия и обеспечения защиты простыми словами. В конце п.А.1.7 – предложение для тех, кто выкидывает УЗО из-за “ложных срабатываний”: “Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. ”

Самый свежий ГОСТ Р 50571.4.41— 2022 говорит об этом в п.415.1, при этом разделение на прямое и косвенное прикосновение уже не используется.

30 мА – «токораздел», который отделяет опасные для человека токи от неопасных. Это значение встречается во множестве документов. В особо опасных местах упоминается значение 10 мА, а для повышения уровня защиты от возгорания на вводе в электроустановку нужно УЗО на 100 или 300 мА.

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

защитное заземление;

автоматическое отключение питания;

уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов;

двойная или усиленная изоляция;

сверхнизкое (малое) напряжение;

защитное электрическое разделение цепей;

изолирующие (непроводящие) помещения,

зоны, площадки.

Тут явно не сказано про УЗО. Однако, автоматическое отключение питания – это как раз и есть защитная мера от поражения электрическим током, которую реализует УЗО. Говоря простым языком, на вопрос “Как защищает УЗО?” ответ простой: “Отключает питание!”

1.7.58. В электроустановках с системой IT для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (…)

Гораздо подробнее про защиты в системе IT вы можете прочитать в ГОСТ Р 50571.4.41— 2022, п.411.6.

1.7.59. Питание электроустановок c системой TT допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. (…)

Главная особенность системы ТТ – низкая безопасность по сравнению с системами TN. Проявляется это в том, что из-за низкого тока замыкания на землю вероятность срабатывания защиты от сверхтока может быть низкой. Если объяснить на пальцах, в системах TN (их существует три) ток замыкания на землю, как правило, идёт по электрическим проводам. А в системе ТТ этот ток проходит по земле, сопротивление которой большое и непредсказуемое. Поэтому в этом пункте присутствуют слова «должно быть» и «обязательное применение» по отношению к УЗО.

СП256 по этому поводу (особенности установки УЗО в системе ТТ) молчит, а в ГОСТ Р 50571.4.41— 2022 этому посвящена глава 411.5, где в пункте 411.5.2 сказано: «В системах ТТ для защиты при повреждении необходимо применять УДТ». Об этом также говорится в п.411.3.3 и 411.3.4 .

1.7.79. В системе TN (…) допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.

Этот странный пункт – видимо, для тех, кто отрицает применение УЗО в системах с заземленным нейтральным проводником.

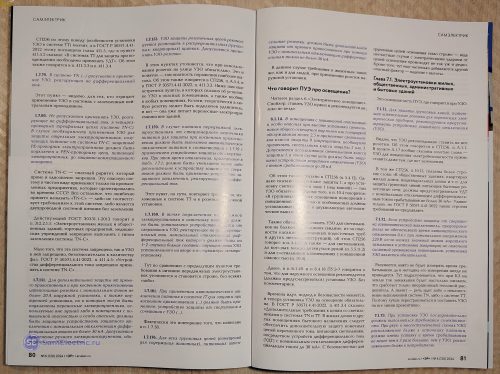

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Система TN-C – опасный раритет, который прямо и однозначно запрещён. Эту опасную систему в чистом виде применяют только на промышленных предприятиях, которые проектировались во времена СССР. Всё остальное, что ошибочно принято называть «TN-C» – либо не соответствует требованиям к этой системе, либо является двухпроводной системой питания без заземления.

Действующий ГОСТ 30331.1-2013 говорит в п.312.2.1.1: «Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C».

Мало того, что эта система запрещена, так и УЗО в ней запрещено, безотносительно к количеству фаз. ГОСТ Р 50571.4.41—2022, п.411.4.5: «Устройства дифференциального тока запрещено применять в системе TN-C».

Странно, что до сих пор попадаются комментаторы, утверждающие, что у них в квартире TN-C

Если у вас в старой панельной квартире или в частном доме выполняются требования к системе TN-C, срочно напишите об этом в комментариях!

1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками. 1.7.153. УЗО защиты розеточных цепей рекомендуется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках. Допускается применять УЗО-розетки.

В этих пунктах уточняется, что при использовании розеток на улице УЗО обязательно. Это и понятно – там опасность поражения наиболее вероятна. Об этом также говорится в СП256, п.А.5.4, и в ГОСТ Р 50571.4.41— 2022, п.411.3.3. Ниже нам ещё встретятся пункты, в которых сказано об установке УЗО в опасных помещениях, а также вообще в любых помещениях. Кстати, теоретически в любою розетку может быть подключен удлинитель, и вот – она уже питает переносные электроприемники вне зданий.

1.7.159. В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания для защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.79 с применением устройства защиты от сверхтоков. При этом время отключения, приведенное в табл. 1.7.1, должно быть уменьшено вдвое либо дополнительно к устройству защиты от сверхтоков должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.

Этот пункт, по сути, повторяет требования, изложенные к системе ТТ и к розеткам наружной установки.

1.7.160. В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1–2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку.

Тут по сравнению с предыдущим пунктом требования к питанию передвижных электроустановок уточняются и становятся строже, без всяких «либо».

1.7.161. При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении (…) должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО (…).

Фактически это повторение того, что написано в п.1.7.58.

Вообще, в ПУЭ очень много повторений. Видимо, это относится к разным ситуациям и контекстам.

1.7.176. Для всех групповых цепей (помещений для содержания животных), питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

В данном случае требования к животным такие же, как и для людей, при применении розеток наружной установки.

Что говорит ПУЭ про УЗО в освещении?

Читаем раздел 6 «Электрическое освещение». Спойлер: ставить УЗО нужно и рекомендуется далеко не везде.

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Об этом также сказано в СП256 (п. 5.4.12). Однако, сказано не про класс защиты 1, а про установку светильников в зоне 1 (над ванной) – там УЗО обязательно. Кроме того, в п.10.4 говорится: «В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.»

Также обязательно ставить УЗО для светильников на балконах и лоджиях (видимо, из-за опасности касания заземленных водосточных труб и других металлоконструкций), об этом СП256 говорит в п.5.4.17. А также – для светильников, до которых можно дотянуться рукой (п.5.5.11.2) и для светильников в помещениях с повышенной опасностью (п.10.4).

Далее, в п.6.1.49. и 6.4.18 ПУЭ-7 говорится о том, что для наружного освещения рекомендуется (должно предусматриваться) установка УЗО. Без комментариев.

Времена идут, подход к безопасности меняется, и теперь установка УЗО на освещение обязательна. В ГОСТ Р 50571.4.41— 2022, п.411.3.4 сказано: «Дополнительные требования к цепям со светильниками в системах TN и ТТ. В жилых домах и других помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА.»

Поскольку в данном ГОСТ цепи освещения не упоминаются, полагаю, что светильники – это любые приборы освещения.

С безопасностью для групповых цепей освещения стало строже – ведь несчастные случаи с электрическими ударами от цепей освещения происходят не так уж и редко. Кроме того, тут ещё частенько добавляется другой опасный фактор – падение с высоты.

Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

Это основная часть ПУЭ, где говорится про УЗО.

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Видим, что УЗО рекомендовано ставить на все розетки. А переносными можно считать 99% всех бытовых электрических приборов. (Напоминаю, рекомендация – это лучшее решение по мнению профессионалов) Об этом говорится в СП256, п.А.1.1. В пункте А.1.7 вообще сказаны золотые слова – УЗО для повышения электробезопасности нужно ставить даже там, где нет заземления.

В том же СП256, п.10.13, сказаны более строгие слова: «В общественных зданиях, квартирах жилых домов, индивидуальных домах и т. п. для защиты групповых линий, питающих бытовые розеточные сети, должны предусматриваться УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.»

Кстати, этот многострадальный пункт при очередном изменении был выкинут из СП256. В последнем изменении №6 его включили снова. Читайте расследование этой истории, из которой торчат уши производителей УЗДП:

Удивительно, но ГОСТ Р 50571.4.41—2022 таких строгих требований не предъявляет.

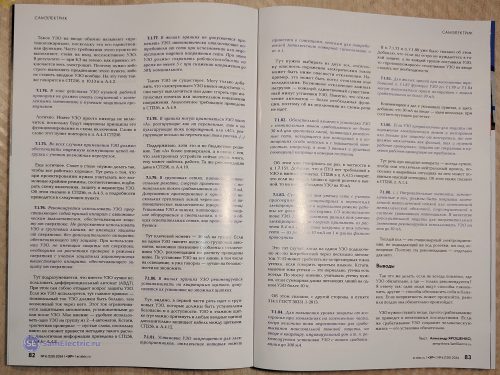

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

Разумеется, никто не будет измерять время срабатывания, да и методика его измерения нигде не приводится. Тут подразумевается, что при КЗ на землю ток замыкания будет настолько низким, что сработает только инерционный тепловой расцепитель. А значит – речь идёт либо о некачественно выполненной системе TN, либо о системе ТТ. Поэтому лучше перестраховаться и поставить УЗО на все линии превентивно.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Такое УЗО на вводе обычно называют «противопожарным», поскольку это его единственная функция. Часто требования этого пункта не выполняют, ставя на ввод неселективное УЗО. В результате – при КЗ на землю, как правило, отключается весь электрощит. Поэтому нужно либо строго выполнять предписание этого пункта, либо не ставить вводное УЗО вообще.

На эту тему также говорится в СП256, п.10.13 и А.4.2.

Очень подробно (подробнее не сыскать, уверяю)) я рассказал про селективное УЗО (ВДТ) у себя:

Селективное УЗО: обзор и правила установки ВДТ типа A-S

Как правильно подключить селективный ВДТ. Разбор ошибок

7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

Логично. Иначе УЗО просто никогда не включится, поскольку будут нарушены условия его функционирования и схема включения.

Слово в слово этот пункт повторён в п.А.4.3 СП256.

7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

Ещё логичнее. Совет в стиле «нужно делать так, чтобы всё работало хорошо» ))) Тут речь о том, что при проектировании нужно учитывать все возможные крайние режимы, соответственно подбирать схему включения, защиту и параметры УЗО. Об этом сказано в СП256, п.А.4.5, а подробности приводятся в следующем пункте.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Тут подразумевается, что вместо УЗО лучше использовать дифференциальный автомат (АВДТ). При этом сам собою отпадает вопрос защиты УЗО. Если же УЗО используется, тут главное правило – номинальный ток УЗО должен быть больше, чем возможный ток через него. Этот ток ограничивается защитными автоматами, установленными до или после УЗО. Моё мнение – удобнее использовать одно УЗО на группу из 2-4 автоматов.

Кстати, «расчетная проверка» – пустые слова, поскольку никто не сможет привести методику такого расчета.

Аналогичная информация приведена в СП256, п.А.4.6 – А.4.8.

7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

Таких УЗО не существует. Могу только добавить, что «электронные» УЗО имеют недостаток – они могут выключиться или даже сгореть при импульсных помехах или значительном повышении напряжения.

Аналогичное требование приведено в СП256, п.А.4.9.

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. (…)

Поддерживаю, хотя это и не бюджетное решение. Но переплатить несколько сотен рублей за каждое УЗО или диф – копейки по сравнению с тем, сколько сотен тысяч стоит сейчас нормальная электрика в квартире.

Тип «А» более универсален, а в связи с тем, что электронных устройств сейчас очень много, ему может найтись работа, когда АС ничего не почувствует.

Та же рекомендация дана в СП256, п.А.4.10.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Тут ключевой момент – 30 мА на группу. Если на одном УЗО «висит» несколько групповых автоматов, возможно появление проблемы с отключением УЗО, рекомендации по расчету приведены ниже. По установке УЗО на все линии, в том числе на освещение я уже говорил – лучше на безопасности не экономить.

Подробный расчет количества автоматов на одном УЗО будет приведён в ПУЭ ниже, а я на основе его написал статью:

Сколько автоматов можно подключить на одно УЗО?

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

Тут, видимо, в первой части речь идет о групповых УЗО, которые должны быть установлены безопасно и в доступности. УЗО в этажном щитке (тут можно притянуть и любые вводные щитки) дополнительно защищает кабель между щитками. СП256, А.4.12.

Если в этажном щите ставится УЗО на квартиру, а в квартирном щитке их нет (или квартирный щиток вообще отсутствует), такой УЗО должен быть на 30 мА.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

С одной стороны – строгий запрет, с другой – “может быть опасным”. Отключение стиралки или чайника тоже может быть опасным) Получается, проектировщик или заказчик электрощита сами решают, запрещена установка УЗО или нет.

Тут нужно выбирать из двух зол, поскольку опасность поражения электрическим током может быть ниже опасности отключения. Например, это может быть котел отопления или холодильник. Возможное отключение важных нагрузок – пожалуй, единственный существенный минус установки УЗО. Понятно, что отключение автоматов – более необходимая функция, поэтому об их исключении из схемы речи не идёт.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Об этом уже говорилось не раз, в частности в п.1.7.151. Добавлю, что в ПУЭ нет требований к УЗО в ванных комнатах. СП256 в п.А.4.15 говорит, что если вы тянете линию к одной розетке в ванной, то на неё необходимо УЗО на 10 мА.

Про установку УЗО в ванных комнатах читайте эту статью (Написано по мотивам фильма “Чего хотят женщины”).

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Составители этого правила – те ещё перестраховщики! Реально токи утечки обычно в несколько раз меньше. Это тот случай, когда на одном УЗО подключено много потребителей через несколько автоматов. УЗО может сработать из-за чрезмерных токов утечки, если говорить простым языком. По моему мнению, учитывать утечку нужно, если суммарная длина питающих линий на одном УЗО более 50 м.

Об этом сказано с другой стороны в пункте 314.1 ГОСТ 30331.1—2013.

Кстати, наличие тока утечки – это нормально, утечка есть всегда. Подробно, от какого тока должно и не должно срабатывать УЗО, и как называются эти токи, читайте другую мою статью.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

В п.7.1.73 и 7.1.80 уже было сказано об этом. Добавлю, что если вы остро не нуждаетесь в такой защите, а на каждой группе поставили УЗО, то «противопожарное» селективное УЗО на вводе ставить нет необходимости.

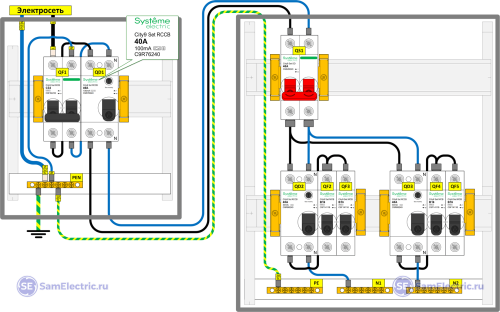

Плохо, что ни в ПУЭ, ни в СП, ни в ГОСТ не сказано об одной важной детали, про которую я говорю в статье про

разбор ошибок подключения селективных и противопожарных УЗО. Важный нюанс установки селективного ВДТ (УЗО) в том, что он (оно) должен быть установлен не в том щитке, в котором стоят групповые УЗО, а в предыдущем. Всё понятно из схемы:

7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

Комментарии я дал в указанных пунктах, а здесь добавлю, что 30 мА на вводе в квартиру – идея хорошая, при соответствующих расчетах и правильном распределении нагрузок по группам. В квартире (по сравнению с частным домом) обычно нет больших токов утечки, и 30 мА даже на 3к квартиру будет прекрасно работать без “ложных” срабатываний.

Даже если такое УЗО сработает, обесточив всю квартиру – это ничто по сравнению со спасённой жизнью, когда вы попадёте под напряжение, вытирая пыль мокрой тряпкой в санузле.

7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники; защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

Тут речь про вводные аппараты – всегда лучше, чтобы они отключали нейтральный провод, поскольку в аварийных ситуациях на нём может появиться опасный потенциал. Об этом также сказано в СП256, п.А.1.4.

7.1.88(…) Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Теплый пол – это стационарный электроприемник, не подпадающий ни под розетки, ни под освещение. Поэтому эта рекомендация – отдельно для него.

Выводы

УЗО нужно ставить везде, где его срабатывание не приведёт к негативным последствиям. Если же срабатывание УЗО сохранит человеческую жизнь – его установка обязательна.

Так что же делать, если не всегда понятно, где УЗО обязательно, а где-только рекомендуется? Я отвечу так: одни люди ищут способы сэкономить, другие – способы обезопасить себя и близких. Если неприятность может произойти, рано или поздно она обязательно произойдёт. Из этого и надо исходить.

Ранее эта статья была опубликована в сокращенном виде на портале Элек.ру, а также в глянцевом журнале “Электротехнический рынок”.

Также полная версия приведена на Дзен-канале СамЭлектрик.ру. Но тут, на Блоге – более полная версия.

Я не питаю иллюзий – тема крайне узкая, просмотров будет очень мало. Тем не менее, мой многолетний гештальт я закрыл. Можно сказать, сделал это для себя, а кому пригодится эта информация – буду рад!

Скачать

Актуальные версии приведенных документов можно скачать в моей подборке документов, книг и файлов на странице Скачать.

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных (имя + эл.почта). Политика конфиденциальности.