Чтобы установка селективного ВДТ не была пустой тратой денег, не приводила к ложным срабатываниям, и обеспечивала максимальную защиту, нужно всё подключить правильно и логично. Буква закона оставляет нам всего один вариант схемы включения селективного ВДТ (УЗО) – перед групповыми ВДТ. Но пункты СП и ПУЭ, о которых я говорил в первой части статьи, не учитывают некоторые практические особенности. О них мы и поговорим в этой статье.

Содержание статьи:

Схемы включения ВДТ типа S. Общие соображения

В теории можно реализовать довольно много комбинаций многоступенчатых схем на ВДТ, используя номиналы

- 300 мА,

- 100 мА,

- 30 мА,

- 10 мА.

Можно даже вспомнить номиналы 6 мА и 500 мА, которые приводятся в ряду “Стандартные значения номинального отключающего дифференциального тока IΔn” в ГОСТ IEC 61008-1—2020, п.5.3.3. Но они на практике распространены крайне мало.

Проблема в том, что в некоторых комбинациях смысла нет по соображениям безопасности. А больше двух ступеней сделать вообще не получится, если строго выполнять условия для обеспечения селективности, ведь задержка по времени бывает только одна.

Тут можно пофантазировать – создатели ГОСТ могут для разных целей придумать различные типы селективности – например, S1, S2, и так далее. Все они могут отличаться разными значениями выдержки отключения.

Поэтому в реальной жизни возможны лишь такие пары ВДТ для обеспечения селективности:

- 100 мА (S) – 30 мА

- 300 мА (S) – 30 мА

- 100 мА (S) – 10 мА

- 300 мА (S) – 10 мА

Других вариантов быть не может. Только первая пара выполняет требования НТД “впритык”, остальные перекрывают необходимые условия в несколько раз.

Как выбрать номинал селективного ВДТ?

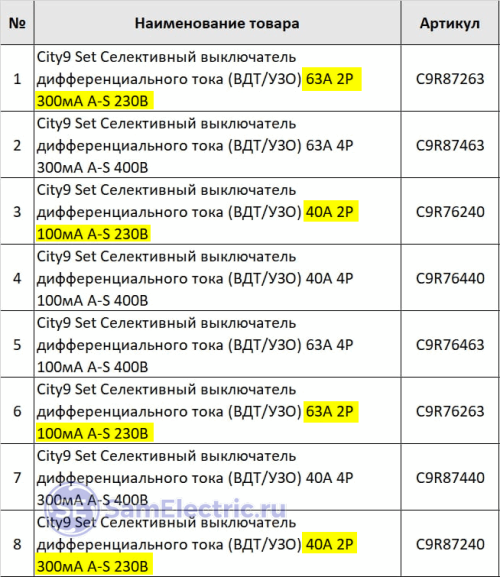

В статье мы говорим про ВДТ линейки City9 Set от компании Systeme Electric. В настоящее время выпускаются такие устройства в селективном исполнении:

У селективных ВДТ есть два основных параметра:

- Номинальный ток In – 40 и 63 А,

- Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn – 100 и 300 мА.

Для практических применений этого выбора вполне достаточно. От чего зависит выбор значений этих параметров?

- Если коротко, ток In выбирается, исходя из максимального тока в цепи, ограниченного автоматическим выключателем. Номинальный ток ВДТ не должен быть меньше номинального тока автоматического выключателя, с учетом всех нюансов вроде коэффициентов 1,13, 1,45 и т.д. (кто в теме, тот поймёт).

- Значение параметра IΔn выбирается в зависимости от естественного тока утечки, который всегда есть в линии. Чем больше длина линии, тем больше будет этот ток. Причём, учитывать нужно и вводную, и все групповые линии суммарно. Кроме того, этот параметр зависит от тока и типа нагрузки. Чем больше сумма всех линий после вводного ВДТ и чем больше ток нагрузки, тем больше выбор падает на IΔn = 300 мА. Ошибки в выборе тут могут привести либо к ложным срабатываниям, либо к понижению степени противопожарной защиты.

Можно сказать и так:

- 40 А 100 мА – ток до 40А, короткая линия,

- 63 А 100 мА – ток до 63А, короткая линия,

- 40 А 300 мА – ток до 40А, длинная линия,

- 63 А 300 мА – ток до 63А, длинная линия.

Короткая линия, по моему субъективному мнению – это линия менее 30 м.

Стоит учитывать и условия, в которых проложен кабель. Если это вводной кабель в сухом подъезде многоквартирного дома – 100 мА в любом случае будет достаточно. Но если при тех же условиях кабель проложен в условиях перепада температуры и влажности, групповых цепей много, а среди нагрузок есть приборы, обладающие большим током утечки – нужно подумать о 300 мА.

Если подробно – методика расчета приводится в ПУЭ-7, п.7.1.83 и СП 256.1325800.2016 п.А.1.2. Плюсом необходимо учитывать тока утечек электроприборов, приведенные в ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1», п.13.2.

Четырехполюсные ВДТ для электрощитов трехфазного исполнения в данной статье не рассматриваем.

Какая схема будет максимально надежной и безопасной?

Напоминаю, что максимально безопасная и надежная схема с защитой по дифференциальному току должна соответствовать таким критериям:

- Защита человека должна обеспечиваться по всем групповым цепям – и розеточным, и цепям освещения,

- Номинал ВДТ (АВДТ), обеспечивающий защиту групповых цепей, может быть равен только 30 или 10 мА,

- Номинал ВДТ, стоящий на вводе, может быть равен только 300 или 100 мА,

- ВДТ, стоящий на вводе, должен быть селективным (типа S).

При этом использование вводного ВДТ необходимо лишь по двум причинам:

- Для противопожарных целей – чтобы дополнительно защитить здание от возникновения пожара в случае ухудшения изоляции кабеля. Такие случаи могут возникнуть не только из-за пробоя изоляции, но и по другим причинам. Но объединяет их одно – в довесок к току утечки, который всегда есть из-за небесконечного сопротивления изоляции, возникает ток замыкания на землю. Этот ток недостаточен для срабатывания автоматических выключателей (особенно вводного, где и ставится противопожарный ВДТ), но его вполне может хватить для воспламенения горючих материалов.

- В целях дублирования – для дополнительный защиты в аварийных случаях, когда по какой-то причине не сработал ВДТ в групповой цепи. Да, ток более 30 мА может быть смертельно опасен, а противопожарные ВДТ имеют номинал 100 или 300 мА. Но даже такая защита гораздо лучше, чем полное её отсутствие.

Подробнее всю теорию читайте в первой части статьи: Селективное УЗО: обзор и правила установки ВДТ типа A-S.

В этой статье я рассматриваю только ВДТ. Поэтому дополнительно привожу статьи, в которых я всесторонне рассматриваю тему безопасности электрощитов и электроустановки в целом:

- Собираем бюджетный, но максимально безопасный щит в квартиру.

- От чего горят щиты. Самая главная причина.

И не устану повторять: нельзя рассматривать только ВДТ или щиток как таковые. Нужно рассматривать конкретное здание и всю систему в целом – иногда от трансформатора на подстанции и уличной сети до розеток и конкретных нагрузок.

4 ошибки использования селективных ВДТ

Я проанализировал все виды ошибок построения селективных схем дифференциальной защиты, которые встречаются на практике. Ниже приведу 4 схемы с типичными ошибками, которые встречаются на практике.

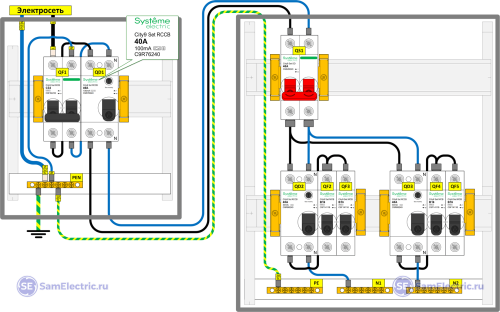

Ошибка 1. Неселективное ВДТ (УЗО) на вводе

В этом случае селективное ВДТ напрочь отсутствует – вместо него неселективный (противопожарный) ВДТ на вводе. Например, такая пара:

Вот реальный пример:

Автор щитка – Аким Ильясов. Я вступил с ним в диалог, и он объяснил мне свою позицию:

- Я: УЗО на вводе неселективное, зачем тогда оно? Ведь у всех групповых линий есть своя дифференциальная защита.

- Аким: Вещь не лишняя. Будет как дублирующая защита на случай, если какое то из групповых УЗО в будущем перестанет выполнять свою главную функцию)

- Я: А если исправно выполнит, но при этом диф.ток будет большой, и в результате обесточится весь щит?

Просто интересно твоё мнение) - Аким: Дифференциальные токи вещь довольно-таки не резкая, нарастающая, поскольку чаще всего пробой происходит по довольно тяжёлому для тока участку, с точки зрения сопротивления. Будь то человек, схватившись за провод и за что то заземлённое, или же будь то постепенно гниющая стенка ТЭНа. При этом же УЗО с номиналом в 30 мА сработает уже при дифтоке, чуть превысившим 10 мА. А уж если до 100 мА и выше ток дорастает, то пусть вводное УЗО хоть всю улицу отключает – это будет неудобство во имя безопасности.

Тут я в принципе согласен с Акимом – если речь идёт о жизни человека, то никакое протухшее мясо из-за отключенного холодильника не играет роли. Я понимаю его позицию – он хочет обосновать своё решение. Однако, далеко не всегда диф.ток нарастает плавно. Частенько замыкание на землю бывает внезапным, с большим током, когда может сработать даже автоматический выключатель.

Учитывая время-токовые характеристики ВДТ, можно прийти к выводу, что при определённых дифференциальных токах (менее 500 мА) нам прекрасно подойдёт пара ВДТ общего типа 300 мА – 30 мА.

Спойлер: испытания (видео будет в конце статьи) показали, что нет никакой селективности при токах выше IΔn вводного ВДТ((( То есть, при последовательном подключении пары 100 мА – 30 мА оба ВДТ выключаются при токах от 100 мА.

Но проблема в том, что дифференциальный ток может быть гораздо больше. Здесь ситуация напоминает проблему селективности у модульных автоматов – при небольшом известном токе КЗ селективность будет прекрасно обеспечиваться. Но если ток КЗ превысил определенное значение – в любом случае выключатся оба автомата.

В поддержку Акима в СП 256 есть пункт, где прямым текстом говорится, в каких случаях на вводе в щит можно ставить не селективный, а обыкновенный ВДТ:

А.4.2 (…) Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4 (ПУЭ)] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

Это как раз тот самый случай, когда вводное ВДТ выполнит функции защиты от пожара и дублирования ценой отключения всей квартиры. Безопасность будет увеличена, а вот удобство – нет. Об этом может свидетельствовать неприятный запах из холодильника, когда вы вернётесь из отпуска.

А чтобы защита работала корректно, нужно “всего лишь” выполнить правила построения двухступенчатых схем, описанные в ПУЭ и СП 256. Селективные ВДТ уже стали вполне доступными по цене и наличию.

Далее рассмотрим схемы, в которых селективное ВДТ присутствует, но его подключение оставляет желать лучшего.

Ошибка 2. Вводное ВДТ (УЗО) без второго каскада

Часто встречается ошибка – использование ВДТ типа S без каскадной (двухступенчатой) схемы. То есть, без групповых ВДТ. Делать так – не только пускать деньги на ветер, но и снижать безопасность.

Уровень защиты снижается по двум причинам:

- ВДТ с высоким номинальным отключающим дифференциальным ток IΔn, равным 100 и 300 мА, плохо защищает человека. Как я уже говорил, для защиты нужны ВДТ (АВДТ) с IΔn = 30 мА, а в некоторых случаях 10 мА.

- Большое время отключения по сравнению с “обычными” ВДТ. Никому не нужно объяснять, что чем быстрее сработает защита от несчастного случая, тем лучше.

Суть ошибки – если для защиты человека использовать только селективное ВДТ, вероятность летального исхода будет выше, чем даже при использовании противопожарного ВДТ без выдержки.

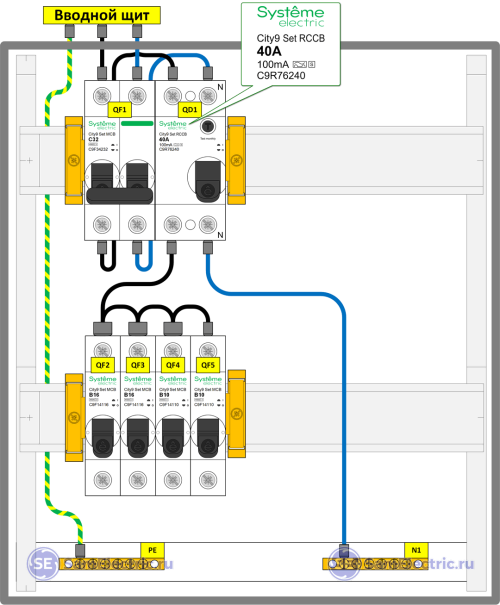

Ошибка 3. Групповые ВДТ только на части групп

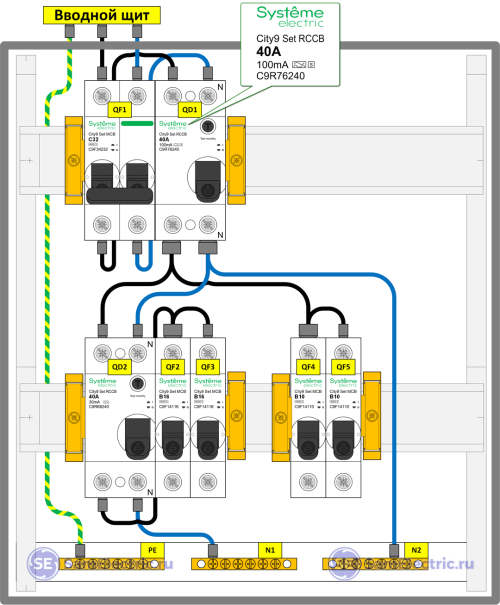

На схеме ниже показано наполовину правильное подключение селективного ВДТ, которое также встречается в щитках. Групповые цепи на автоматах QF2 и QF3 полностью выполняют все требования. При замыкании на землю в этих группах выключится только групповой ВДТ QD2, а группы QF4 и QF5 продолжат работать.

Ошибочная схема включения селективного ВДТ (УЗО) – с частичной дифференциальной защитой в групповых цепях

Но что произойдёт, если замыкание на землю случится в цепях, которые питаются через QF4 и QF5? Ровно то же самое, что в схеме с ошибкой 2 – отрубится питание всего электрощита.

От этого недостатка свободна следующая схема.

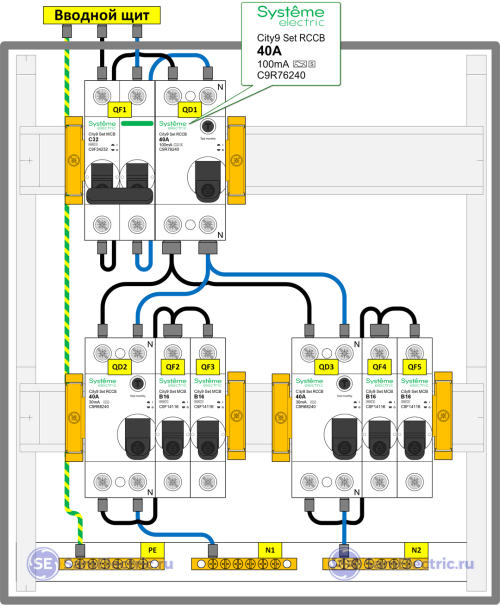

Ошибка 4. Групповые ВДТ на всех группах, но есть нюанс

Следующая схема полностью выполняет все требования ПУЭ и СП:

Тогда в чём же тут ошибка? – спросите вы.

В ПУЭ и СП формально сказано всё правильно. Но там не учтено то, что противопожарной защитой должны быть снабжены не только групповые цепи, но и вводной кабель.

Какой смысл в установке селективного ВДТ в данном случае? Никакого, кроме дублирования групповых ВДТ. Что ему защищать, кроме несколько проводков до групповых ВДТ?

В итоге покажу пятую схему – лучшую и самую правильную.

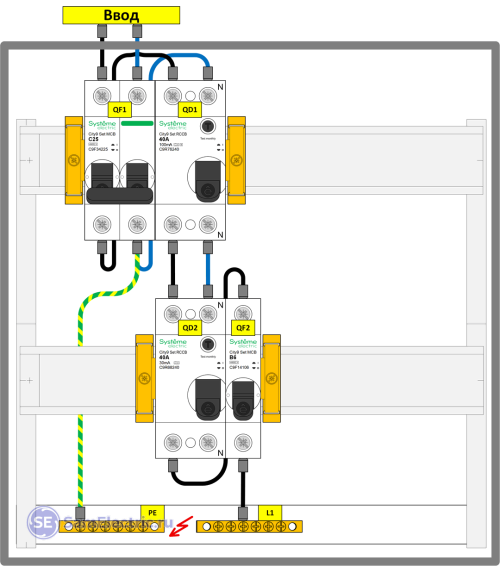

Самая правильная схема включения селективного ВДТ

Суть установки селективного ВДТ – не только в выполнении требований нормативной документации. При проектировании нужно постараться разместить его как можно ближе к источнику питания, чтобы защитить как можно более длинный участок вводной цепи. В идеале это должно быть место сразу после вводного автомата, как на схеме ниже:

Схема и взаимное расположение её элементов позволяет выжать максимум безопасности и функциональности из устройств дифференциальной защиты.

Вводной щиток может быть расположен на опоре, трубостойке, фасаде дома. Предполагаю, что прибор учёта (счетчик электроэнергии) установлен на опоре, поэтому на схеме его не показываю. Если это МКД – эта часть схемы должна располагаться в подъезде.

В этом случае вводной кабель будет максимально защищён и от сверхтока, и от тока замыкания на землю в результате повреждения изоляции или других аварий или нештатных ситуаций.

Недавно читал, как загорелся деревянный дом. Оказалось, что это произошло из-за проседания стены, которая передавила вводной кабель. Стоял бы на вводе противопожарный селективный ВДТ – вероятность пожара свелась бы к минимуму.

В основном домашнем щитке устанавливаются только групповые ВДТ на 30 и 10 мА. На вводе в щиток может быть установлен автоматический выключатель либо выключатель нагрузки (рубильник, как я показал на схеме выше) – это не принципиально. В обоих случаях защита всех элементов схемы будет полноценной.

Испытания селективности

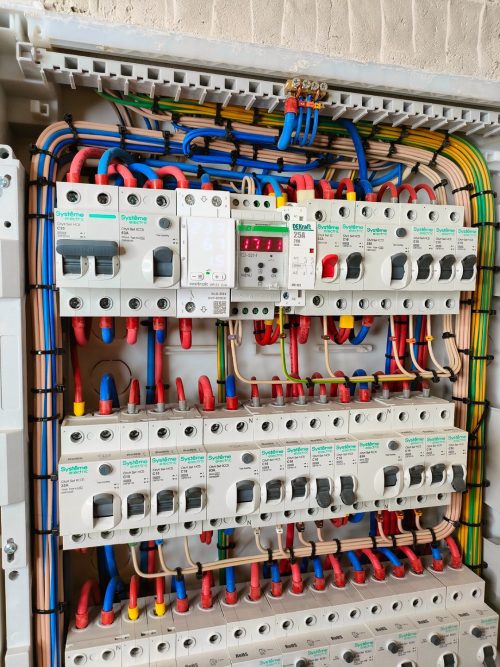

Подходим к экспериментальной части статьи. Давайте проверим селективность ВДТ в двухступенчатой схеме в разных случаях. Для проверки я собрал такую схему:

В схеме последовательно включены две ступени ВДТ – селективное на 100 мА и групповое на 30 мА. Вводной автомат – только для подачи питания. Автомат В6 на выходе – для защиты.

Важно, что ток КЗ на клеммах вводного автомата равен 88А. Это максимальный ток, который может быть в схеме.

Что такое ток КЗ и как его измерить при помощи известной нагрузки – читайте в статье Как измерить ток короткого замыкания своими руками.

Такой ток не приведёт к мгновенному срабатыванию вводного автомата, имитируя ситуацию, когда при замыкании на землю вся надежда – только на ВДТ.

Как проходил эксперимент – смотрите на видео, а тут я дам некоторую информацию и поделюсь итогами.

Сначала я решил проверить, как будет работать в такой схеме противопожарный (неселективный) ВДТ. Моя гипотеза: на токе в несколько раз выше номинального (примерно выше 1 А) селективности не будет. Однако, за счет нелинейности ВТХ ВДТ и разного максимального времени отключения при небольших токах (от 100 мА до 1 А) селективность будет.

Если вы не понимаете, о чём речь, обратитесь к первой части статьи.

В реальности оказалось хуже (спойлер был, когда я обсуждал схему Акима Ильясова) – никакой селективности с противопожарным ВДТ добиться не получилось – ведь минимальное время отключения в ГОСТ никак не оговорено, и на дифференциальных токах выше 100 мА выключались оба ВДТ. Печально, что реальность не совпала с ожиданием. Но логично, что она совпала с требованиями ГОСТ, поэтому тут всё чётко.

Дифференциальный ток (равный в данном случае току КЗ и току замыкания на землю) я менял от 88А до десятых долей ампера, манипулируя нагрузкой, включенной последовательно перед вводным автоматом. В качестве нагрузки выступали различные электроплитки, обогреватели, кипятильники и т.п., включаемые последовательно.

После установки в испытательный стенд селективного ВДТ я убедился, что на всех токах селективность была полной. Всё, что нужно – выключалось, а всё, что не нужно – не выключалось.

Ниже видео, бонусом в котором – визуальное сравнение, какую разницу во времени имеют два типа ВДТ.

Видео

Видеоверсия статьи, в которой также показан эксперимент по проверке селективности:

Реклама. АО «Систэм Электрик» ИНН: 7712092928 Erid: 2W5zFHd6jEY

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных (имя + эл.почта). Политика конфиденциальности.